Héritage et fermeture

La redirection écologique, les communs négatifs, s’orienter vers la transition… Tant de questionnements qu’il faut dénouer pour comprendre quelle stratégie adopter afin de faire face aux enjeux écologiques, énergétiques et sociétaux du monde. Alexandre Monnin nous éclaire certains points.

Sylvain GRISOT > Bonjour Alexandre. Tu es est directeur du Master of Science, Stratégie et Design pour l'Anthropocène qui associe l'ESC Clermont Business School, et Strate, École de design de Lyon. Tu es également directeur scientifique d'Origens Media Lab, un laboratoire de recherche interdisciplinaire en sciences humaines et sociales. Il y a quelques mois, tu as co-signé avec Emmanuel Bonnet et Diego Landivar l’ouvrage Héritage et fermeture : une écologie du démantèlement.

Alors, d'un côté, les problèmes se multiplient, et ne font que commencer avec ces trois crises du siècle : ressources, biodiversité et climat. Et de l’autre, on a ce thème de “transition”, une forme de solution à tout, un peu hégémonique qui n’est sans doute pas à la hauteur des enjeux jusqu'à présent. Que penses-tu de tout ça ?

Alexandre MONNIN > D'une certaine manière, on pourrait faire un parallèle entre la transition et l'innovation, envisager la transition à travers les possibles que va nous apporter l'innovation, en matière de technologie et d'efficience énergétique. On voit aujourd'hui que la guerre que mène la Russie contre l'Ukraine nous propulse dans une période de grande accélération, de prise de conscience des dépendances énergétiques entre les pays, des enjeux liés à l'autonomie et à la sobriété. Il y a encore quelques mois, la discussion sur le plan énergétique était plutôt de l'ordre de favoriser l'efficience en développant, par exemple, le nucléaire en France. Est-ce encore d'actualité aujourd'hui ? Dans ce conflit, une des parties attaque les centrales d'une autre partie, donc est-ce encore aussi pertinent ? Derrière des enjeux de sobriété, il y a une contrepartie, qui est la question des inégalités. On ne peut pas demander à ceux qui sont déjà pauvres de l'être encore plus.

Je vois qu’au sein d'entreprises, on parle aussi de renoncement et, pour toutes ces raisons, il me semble qu'on n'est plus aujourd'hui dans moment où la réponse se trouve dans la transition. Une transition qui reposerait sur la mobilisation des technologies certes, mais qui serait douce, et convaincue. On pourrait bien sûr tout maintenir en verdissant l'existant, mais en réalité un arbitrage se pose dans une période de conflit, et nous renvoie à des économies de guerre, à la thématique du rationnement. Ce n'est pourtant pas une guerre dans laquelle nous sommes pris directement au niveau militaire, en tout cas, pas de la même manière que les Ukrainiens. Néanmoins, d’un point de vue économique, c'est très certainement un accélérateur.

Donc je crois qu’on ne peut plus s'appuyer simplement et facilement sur la notion de transition comme une espèce de couteau suisse pour envisager l'avenir. Il faut passer à un autre régime, penser les éléments auxquels nous devons renoncer, alors même que nous sommes tenus par eux. C'est là qu'il y a besoin de développer de nouveaux dispositifs, institutionnels, parfois techniques - mais ce n’est pas la porte d'entrée unique pour se défaire d'un certain nombre d'attachements que l'on ne peut pas maintenir. Cela demande aujourd'hui une réflexion nouvelle.

Le thème de la redirection écologique est fondé sur ce constat. Néanmoins, on a un héritage, une forme de passif, avec lequel les nouvelles orientations doivent jouer et faire des choix qui risquent de nous mener à l’impasse. Il y a, dans votre livre, cette logique de commun négatif, un certain nombre d'éléments qu’il faut aussi apprendre à gérer et à démanteler. Cela touche beaucoup à des sujets d'infrastructure urbaine. Et puis il y a l'autre question, celle de l'innovation ou de la technologie solutionniste, dépendante de ressources rares, cette « technologie zombie ». Peut-on revenir sur cette logique d'héritage et de commun négatif, et rentrer dans des exemples, face aux enjeux de la fabrique de la ville aujourd'hui ?

Ce qui caractérise notre démarche, qui s'articule entre un pôle de l'héritage et un pôle des fermetures, c'est qu'il faut partir d'un point de départ, d'une situation ou de modèles dont on ne veut pas forcément, mais qui grèvent l'avenir, qui créent des dépendances et qu’il faut prendre en charge. Il faut essayer de donner à cet héritage une autre direction, infléchir cette dépendance entre le futur et le passé. On ne peut pas tout maintenir, ni tout verdir en gardant les mêmes éléments demain qu'aujourd'hui, simplement écologisés. Dans la mesure où certaines réalités ne sont pas viables, il faut les fermer, les démanteler et les faire atterrir. On ne peut pas continuer à produire tous ces facteurs de destruction de la biodiversité, du climat, ni même les maintenir pour certains, car ils menacent l'habitabilité de la planète dans les prochaines années. En même temps, on ne peut pas non plus tout fermer au sens de renoncer à la civilisation, à la technologie, dans la mesure où tout un ensemble de populations de plus en plus nombreuses sont attachées à ces réalités. Et on va retrouver toutes les discussions sur la ville, du point de vue environnementaliste, qui incite à la quitter. Évidemment, la ville est un facteur de destruction et de développement trop important. Mais qui va quitter les villes, pour aller où, et comment ? Il faut aussi s'interroger sur les attachements des personnes qui vivent dans les villes et, pour certaines populations déjà fragilisées, retourner à la campagne n'a pas de sens.

Cet exemple-là résonne beaucoup avec des thématiques récurrentes autour de l'exode urbain. Aujourd’hui, il n'y a pas de retour à la campagne. Il se trouve qu’on est quelques milliards de plus, et que retourner à la campagne, c'est finalement aller y construire des villes.

Ce qui me semble intéressant dans votre approche, c'est justement une forme de responsabilité, c'est-à-dire que ce n’est pas l'attente que tout s'effondre, ni la fuite au milieu des bois et l'isolement de quelques-uns, mais c'est le regard complet qui affirme que continuer comme avant en ajustant et en repeignant tout en vert n’est pas à la hauteur des enjeux. Donc oui, il y a des choix à faire, avec un certain nombre de renoncements possibles, d'abandon de technologie zombies, qui vont dans le mur, viciées par faute de ressource. Par exemple, le fait de basculer l'ensemble de notre parc automobile de l'essence à l'électricité ne fonctionne pas, on n'a pas les ressources pour le mettre en place. Il y a des renoncements à faire. Alors, comment avance-t-on sur ce thème de redirection écologique ?

Ce sont des sujets stratégiques, y compris du point de vue des organisations. Ces dernières nécessitent de générer ce qu'on appelle, à tort, des externalités négatives qui sont en fait des conditions pour exercer l'activité des organisations. Le proto esclavage, que ce soit des travailleurs et travailleuses qui assemblent les smartphones ou qui vont chercher les métaux dans les mines en Afrique, ce n'est pas une externalité négative de ce marché du smartphone, mais une condition pour avoir des milliards de smartphones au prix où ils sont en circulation aujourd'hui. Donc, il y a un enjeu à identifier ce que j'appelle des communs négatifs, c'est-à-dire ces réalités négatives dont nous héritons et qui pèsent sur l'avenir. Il y a une nécessité à opérer une forme de démocratie par rapport à ça.

Comment jugeons nous certaines innovations ? Est-ce qu'elles sont forcément positives, favorisent le maintien de l'habitabilité du monde ou au contraire la grève et n'auront plus forcément d'avenir parce que s'appuyant sur des ressources épuisables ? Avec une géopolitique complètement revue, rebattue, est-ce qu'on peut vraiment maintenir la fabrication de ce type de dispositif à grande échelle et pour très longtemps ? Vraisemblablement, la réponse est non. Est-ce qu'il faut s'attacher à des éléments dont nous jugeons dès aujourd'hui qu'ils sont négatifs et qu'ils n'ont pas forcément d'avenir, autrement dit, des "technologies zombies" ? Ce dernier terme est un concept que j'emprunte au physicien belge José Halloy, qui travaille à l'université de Paris et qui désigne par-là des technologies qui ne s'appuient pas sur des énergies ou matières renouvelables, mais sur des matières dont on ne dispose que de peu de stocks, qui par ailleurs ne rentrent pas dans les grands cycles biogéochimiques et qui, comme les zombies, n'arrivent pas à mourir. Cela donne des déchets qui n'arrivent pas être absorbés par les grands cycles naturels, et qui demeurent comme ça dans les couches géologiques. Je rappelle que la couche géologique que nous produisons aujourd'hui, c'est du plastiglomérat, donc des agglomérats de plastique et d'autre chose, des os de poulet et des métaux rares qu'on utilise pour fabriquer nos dispositifs. Cela nous amène à nous questionner sur cet héritage que nous laissons pour des milliers ou centaines de milliers d'années. Ce n'est pas un mode de fonctionnement viable que de laisser continûment un tel héritage.

On peut prendre l’exemple de l'enneigement artificiel comme une forme de technologie zombies dans des territoires de moyenne montagne dont on n'a pas de doute sur une baisse de l'enneigement à venir. Il y a un vrai enjeu démocratique pour trouver comment faire bouger l'ensemble du paquebot. Alors, peut-on revenir sur cette logique d'enquête et d'analyse des attachements ?

Quand je parle de commun négatif, c'est l'idée qu'il appartient aujourd'hui au public de repolitiser toutes ces réalités autour de nous. Il faut repolitiser toutes ces réalités autour de nous. On peut parfois se rendre compte que certaines de ces réalités ne sont pas viables et grèvent l'avenir.

Comment on se réapproprie la trajectoire et la destinée de ces communs négatifs de manière démocratique ? Le travail que je mène avec mes collègues, mais aussi dans le cadre du MSc que je dirige, constituent une porte d'entrée pour aborder ces questions extrêmement importantes. On mène d'ailleurs avec nos étudiants et étudiantes un certain nombre d’enquêtes pour montrer que ces enjeux sont très concrets. Dans l'exemple des stations de ski ou des territoires de montagne au sens large, mon collègue Emmanuel Bonnet dit : « Aujourd'hui toutes les organisations sont des stations de basse et moyenne altitude ». Au sens où elles peuvent observer d'ores et déjà une modification extrêmement importante de leurs trajectoires et de leur fin potentielle. Il faut accompagner ces territoires-là pour comprendre de quoi ils vont vivre demain. Les réponses apportées sont extrêmement différentes, ça va d’un plan de 100 millions d'euros d'investissements dans des canons à neige artificielle pour maintenir coûte que coûte l'activité comme si de rien n'était, à au contraire, des stations auquel l'État donne de l'argent pour anticiper leur potentielle fermeture, et créer de nouveaux modèles qui vont pouvoir être partagés sur d'autres territoires. Il convient pour cette raison de les accompagner et de les aider à établir ce que seraient ces arts de la fermeture et ces modèles de demain, voire en fait d'aujourd'hui.

Un autre exemple, c’est celui des piscines municipales sur lequel a travaillé mon collègue Diégo Landivar à Grenoble, qui deviennent vétustes au bout de 30 ou 40 ans. Les services que rendent ces piscines sont extrêmement légitimes, notamment pour les classes populaires qui y apprennent à nager et n'ont pas forcément le loisir d'aller à la mer ou ailleurs pour le faire. Il y a un vrai service rendu, et en même temps, un poids environnemental et une dépendance infrastructurelle, avec une nécessité de renouveler l'infrastructure au bout de quelques décennies. Des protocoles démocratiques de renoncement que porte notamment Diégo Landivar ont été mis en place pour amener une population à enquêter et à délibérer autour de la question d'un possible renoncement d'éléments auxquels elle est justement attachée. Cela suppose de cartographier tous les attachements, toutes les personnes qui en vivent ou en dépendent, pour comprendre s'il y a un détachement, voire un possible rattachement à autre chose, comme des plans d’eau. Et donc, comment on arrive à faire de la politique autour de ça démocratiquement ?

Pour nous, faiseurs de villes, une question sur laquelle on revient, c'est celle du programme et de la méthodologie. Construire ou reconstruire un équipement comme une piscine nécessite un travail d'enquête avec les différents bénéficiaires et les différents acteurs, puisqu'il y a des gens qui les gèrent et qui les construisent. Comprendre tout ce qu'il y a derrière, c'est venir découpler les différents services et usages qui sont associés à l'équipement, pour identifier quels usages essentiels nécessitent de construire un équipement, et ceux dont peut-être on peut se passer. Cela veut dire qu'on redescend sur le complexe, on repose la question du besoin et on reprend du temps à faire non pas un programme architectural standard, mais à reposer la question des usages et du besoin. On est au cœur du design, bien avant de penser même à l'acte constructif. C’est même éventuellement, non pas ne pas construire, mais fermer un certain nombre d'équipements tout en maintenant des services qui permettent de répondre aux besoins des uns et des autres. On est sur des processus de réflexion qui mêlent des enjeux démocratiques, des questions techniques, mais aussi des logiques d'accompagnement de vie personnelle et collective, de vie d'organisation. C'est à la fois des stratégies politiques, mais aussi des cœurs d'organisations. Ces redirections nécessitent des méthodologies et un travail d'écoutes. Et aussi une nouvelle classe de professionnels qui sont en capacité de gérer cela. C’est sans doute pour ça que vous avez monté cette toute jeune formation, ce Master Stratégie et Design pour l'Anthropocène. Au-delà de ce qui s'y fait, à la fois un travail théorique, mais aussi très pratique d'accompagnement d'acteur et d’organisations dans des formes de redirection écologique, qu'est-ce qui a mené à la création de ce Master, à la nécessité d'avoir une formation associée à ces enjeux-là ?

Ce Master of Science Stratégie et Design pour l'Anthropocène, qui a été créé il y a deux ans, découle d'un constat que les jeunes étudiants ou les personnes en reconversion qui souhaitaient vraiment s'engager pour le climat, la biodiversité ou qui souhaitent avoir une action effective, n'avaient pas forcément, de notre point de vue, de possibilité pour le faire avec l'offre de formations existantes, alliant stratégie et opérationnel. On a pensé qu’il y avait un besoin très important de la part des organisations qui étaient déjà confrontées à ces problématiques. Ce postulat découlait des enquêtes que nous avions menées auprès de ceux qu'on appelait parfois des “patrons effondrés”, qui nous faisaient part de leur dénuement en termes d'outils, de méthodes et de stratégie au regard des enjeux qui se posaient. Il fallait former des professionnels qui allaient pouvoir accompagner aussi bien les territoires, les organisations, que les collectivités et les institutions. Cela a donc été notre pari. Il n'y a pas encore de métier, mais il y a du travail à revendre, et à partir du moment où nous avons posé ce cadre assez inédit par rapport à l'existant, cela répondait à un véritable besoin. Nous l’avons démontré par ces commandes, ces chantiers que nous ouvrons avec nos étudiants et nos étudiantes, puisque nous n'en manquons pas.

Donc cela veut dire qu'on a déjà des organisations, tu le confirmes, qui ne sont plus sur le pourquoi faut-il changer, mais comment, avec y compris une forme de dénuement et la nécessité de former des professionnels à ce que vous appelez les “arts de la fermeture”. On en est à deux promotions aujourd'hui. Quel serait le retour sur les parcours individuels des étudiants, mais aussi les parcours des organisations qui ont mobilisé ces étudiants pour approfondir ces démarches ?

C'est une question difficile parce que c'est encore récent, notre première promotion vient de terminer sa première année. On constate néanmoins un très grand enthousiasme face à l'ouverture des chantiers et de travailler ensemble avec les commanditaires. Maintenant, il y a tout un travail pour institutionnaliser la posture que nous avons expérimenté. Mais il y avait un vrai besoin qu’il convient aujourd'hui de généraliser et d'institutionnaliser pour que ces arts de la fermeture ne soient pas restreints à cette expérimentation, mais deviennent demain tout à fait “mainstream”. Habituellement, en tant que chercheur, on ne se pose pas la question de ne pas faire certains projets, de ne pas aller dans certaines directions. Mais il faut institutionnaliser la capacité à se poser ce type de questions dans plein d'endroits différents. Et nous essayons modestement de contribuer à cette institutionnalisation plus générale, mais absolument nécessaire aujourd'hui et demain.

Peut-être que la formation qui permet le passage à l'action, c'est le meilleur moyen de lutter contre la dépression, contre ce syndrome d'effondrement. Cela permet d'être acteur, ce qui est sans doute le meilleur antidépresseur pour les uns et les autres, notamment ceux au cœur des organisations, en charge de tout cet encadrement, et dont la fonction est de penser à demain, mais aussi à après-demain. Les enjeux d'infrastructures urbaines, la ville, la façon dont on la fait, dont on la vit aujourd'hui, sont au cœur de ce qu'est l'anthropocène. Pour autant, tu ne viens pas forcément de là. Ta thèse a porté sur la philosophie du web, et tu travailles depuis des années sur les enjeux du numérique. Est-ce que toi-même, tu as connu une forme de redirection ? Comment en es-tu arrivé là ?

J'ai connu une forme de redirection liée à mon objet de recherche qui était le numérique, qui m'avait amené très tôt à croiser les travaux de Bruno Latour sur les enjeux environnementaux. Je n’étais pas complètement ignorant de l'anthropocène, et je me suis posé la question de vers où je pouvais prolonger mes recherches, continuer à travailler simplement sur le web ou faire autre chose ? Et il m'est apparu que peut-être la question urgente dans les années 2015, en pleine COP21, c'était de penser l'avenir du web et du numérique, et d’imaginer ensemble les perspectives ouvertes, à l'époque, par les climatologues et les numériciens. J'étais chercheur dans un grand centre de recherche en informatique, l’Inria, de 2014 à 2017. Et mon programme de recherche à ce moment-là a porté sur ces questions. Cela a été ma porte d'entrée en remettant en cause l'idée que l'avenir était écrit, et que l'avenir c'était le monde numérique qu'on nous annonçait, sans tenir compte de sa viabilité. À partir du moment où on se libère d'un avenir qui est déjà écrit, on peut analyser complètement autrement à la fois le passé, le présent, et on espère, le futur aussi.

C'est une fenêtre par laquelle on rentre dans un système plus global. Pour que les auditeurs et auditrices puissent ouvrir le débat, prolonger cette discussion, non seulement la référence de l'ouvrage « Héritage et fermetures », mais un certain nombre d'autres publications, d'articles et d'interviews que vous avez pu commettre tous les trois, y compris de vulgarisation qui permettent de rentrer dans vos réflexions. Est-ce que tu as d'autres conseils de lecture peut-être pour aller plus loin ?

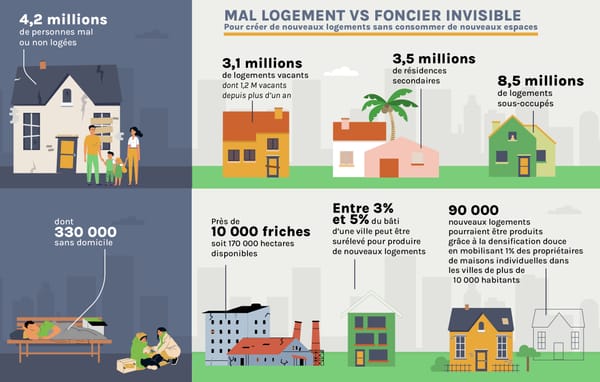

Un premier conseil, c'est un ouvrage qu'on vient de publier avec Laurence Allard et Nicolas Nova qui s'intitule « Écologies du smartphone », aux éditions *Le Bord de l'Eau* et qui parle d'un objet qui peut être considéré comme un commun négatif : le smartphone. Il montre toutes les facettes environnementales, mais aussi en termes d'exploitation, de guerres etc … qui y sont attachées. Pour se ressaisir d'un objet qui aujourd'hui est un objet du quotidien et en même temps extrêmement contrasté, c'est un ouvrage que je me permets de recommander. Un deuxième conseil, au-delà de toutes les publications sur l'environnement, l'écologie et l'anthropocène, je propose un ouvrage qui s'intitule The Asset Economy , ouvrage en anglais qui parle de l'importance de la propriété, notamment des logements. Le fait de posséder un logement devient un élément plus important pour redéfinir les classes sociales entre ceux qui sont propriétaires, qui ont déjà un accès aux propriétés et ceux qui n'ont plus la possibilité d'accéder à la propriété. Je trouve que c'est un ouvrage extrêmement stimulant et intéressant pour comprendre la situation actuelle. On parle beaucoup aujourd'hui d'inflation comme si elle ne concernait que les prix des denrées que l'on consomme au quotidien, mais on oublie que lorsque le prix immobilier est multiplié par quatre à Paris en 20 ans, c'est une forme d'inflation. Etonnamment, cela ne rentre pas dans la catégorie de l'inflation, ce qui explique beaucoup de choses sur le plan économique et les inégalités qui sont au cœur de nos sociétés.

Cela fait le lien avec beaucoup de réflexions et d'entretiens qu'on a eu et qu'on va avoir sur la question de la propriété du sol, et de traiter ces sols comme des communs de façon à pouvoir les sortir de la gestion uniquement par le marché. Excellent lien avec nos réflexions en cours. Merci beaucoup, Alexandre Monnin et à bientôt.

Propos recueillis par Sylvain Grisot en avril 2022