Penser les futurs du monde

Virginie Raisson, dirigeante du LEPAC, nous explique son approche de la prospective, en passant par les enjeux du chocolat, mais surtout la nécessité de penser le monde que nous laisserons à nos enfants.

Entretien avec Virginie Raisson-Victor, autour de son ouvrage "2038, les futurs du monde". Désormais installée à Nantes, elle dirige le LEPAC, Laboratoire indépendant de prospective fondé en 1990 avec Jean-Christophe Victor. Elle nous explique son approche très spécifique de la prospective, les enjeux du chocolat, mais surtout la nécessité de penser le futur pour le transformer.

"Je ne suis ni optimiste ni pessimiste : cela dépend des jours, des humeurs, du beau ou du mauvais temps. En revanche, je suis confiante sur le fait qu’on peut encore faire quelque chose et extrêmement déterminée."

Sylvain Grisot > Votre atlas se projette en 2038. J’imagine qu’il s’agit d’un exercice particulier, sans doute un peu périlleux d'écrire un livre prospectif comme celui-ci. Pouvez-vous nous expliquer votre pratique de la prospective ?

Virginie Raisson > Quelques mots alors pour vous expliquer qui je suis et d’où je viens. Je dirige le LEPAC, je suis co-auteure de quelques ouvrages et auteure de deux ouvrages. Je suis historienne de formation, et je travaille autour des questions de géopolitique, mais surtout désormais de prospective. J'ai une vision de la prospective qui n’est pas forcément puriste et conventionnelle. De plus, et c’est important pour ma démarche de prospective, je suis mère de trois jeunes enfants. Je le dis, car c’est le point de départ, c’est ce qui m’anime dans cette discipline, qui n’en est pas vraiment une d’ailleurs. La prospective, c’est plus une méthode ou une façon de regarder notre environnement, notre présent et de nous projeter dans l’avenir.

La première chose qui m’a amené à la prospective, c’est la lecture, il y a une vingtaine d’années, de l’ouvrage de Stefan Zweig « Le monde d’hier, souvenirs d’un Européen », paru en 1943. C’est son dernier livre, juste avant qu’il ne se suicide. Ce livre est d’une actualité incroyable : on a l’impression de lire quelque chose qui a été écrit hier. C’est un peu comme quand on lit certains passages de Victor Hugo, on se demande comment il a fait pour deviner tout cela. C’est un regard qui nous interroge sur notre propre société, sur notre présent. Stefan Zweig nous montre comment les intellectuels européens auraient dû se saisir des signaux faibles pour réagir avant que le pire ne survienne, en l’occurrence le conflit mondial.

En lisant cela, je me suis dit « Mais il a raison. À quels signaux faibles aujourd’hui sommes-nous aveugles ? Quels indicateurs avons-nous de ce qui va probablement se passer et auxquels nous ne réagissons pas ? » Et le danger, c’est bien de ne pas réagir. Ce livre a été un énorme choc pour moi.

Puis, le deuxième moteur, ce sont mes trois enfants. Quand la dernière est née, il y a eu au même moment un numéro de la revue National Geographic, avec en couverture une tête de bébé qui était le sosie de ma fille à sa naissance. Le titre du magazine, c’était : « Cet enfant vivra 120 ans ». J’étais à l’hôpital, et j’avais mon bébé juste à côté de moi et je me disais : « 120 ans. Il y a 20 ans, il n’y avait pas internet, il n’y avait pas de téléphones mobiles. ». C’est vertigineux de penser au rythme actuel de l’innovation et du changement, ce qui peut se passer sur plus d’un siècle, alors qu’en 20 ans, on a déjà un monde qui a complètement basculé. C’est vertigineux d’être parent, parce que le rôle de parent, c’est quand même d’accompagner ses enfants vers leur futur, vers leur avenir et de leur donner tous les outils nécessaires pour y être heureux. Mais à partir du moment où je n’ai aucune idée de ce que sera le futur, si je ne peux pas m’y projeter, comment est-ce que je fais pour accompagner mes enfants ? Le seul moyen, c’est donc de trouver les outils qui permettent de découvrir ce futur, de le préparer...

Avec mon mari, Jean-Christophe Victor, on a aussi créé ensemble une école pour nos enfants, qui en accueille maintenant plus d'une centaine. On voulait une école où nos enfants apprennent la résilience. Car si je me projette, cette différence entre ce que sera la vie de ma fille et la mienne, c’est à peu près la même que celle qui nous sépare d’une femme du Moyen-Âge, vu le rythme actuel de l’innovation.

Je ne sais pas si ma fille vivra 120 ans. Il y a des gens qui nous expliquent que ça sera plus, d’autres qui nous disent qu’avec la dégradation de l’environnement, ce sera beaucoup moins. Je ne serai, sans doute, pas là pour le vérifier. Mais en tout cas, c’est une hypothèse sérieuse, et qui fait qu’il est absolument essentiel pour moi, pour mes enfants de m’interroger sur le futur, ce qu’il peut être, ce qu’on veut en faire, et comment faire en sorte que mes enfants soient le plus adapté possible pour y être le plus heureux possible. Finalement, vous voyez, c’est très concret, très personnel. Mais en même temps, c’est très politique.

C’est donc à partir de ce moment là que j’ai commencé à m’intéresser a ce qui se faisait en prospective. J’habitais en Asie à ce moment-là et le ministère des Affaires étrangères m’avait demandé de faire une étude sur la crise indonésienne et sur ce que pourrait devenir l’Indonésie dans 10 ou 15 ans. J’ai donc identifié un certain nombre de paramètres, d’acteurs et je me suis mise à faire des dessins « Et si l’armée s’oriente économiquement comme ça, et si… ». Je ne savais absolument pas que ce que j’étais en train de faire c’était de la prospective. Quand je suis arrivée avec ma présentation au ministère, ils m’ont regardé et m’ont demandé quelle était ma formation, ma méthode. J’ai alors eu envie d’en parler, avec le premier atlas qui s’appelle « 2033 des futurs du monde », en mélangeant des questions démographiques et des questions de ressources.

Je n’ai jamais eu de formation théorique à la prospective, je suis complètement autodidacte. Maintenant, bien sûr, j’ai lu beaucoup de travaux. Mais je revendique l’aspect très pragmatique de ma méthode, qui est simplement d’aller dans la transversalité, de croiser des disciplines, croiser les échelles de temps, les échelles géographiques, et à partir de là, voir de quel outil on dispose pour faire évoluer telle ou telle variable. Et surtout, dans l’intention que chacun se réapproprie sa capacité d’agir. C’est-à-dire que je crois profondément à ma posture. C’est que le futur n’est pas écrit. Mais, il y a quand même des tendances lourdes qu’il faut savoir repérer et des signaux faibles avec lesquels il faut jouer.

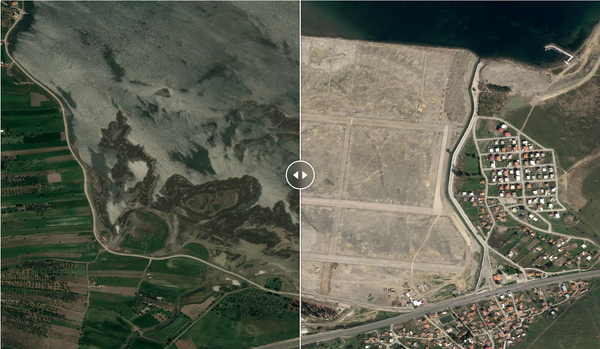

Il y a un troisième parti-pris très fort dans ma démarche, c’est l’esthétique. Ce sont des ouvrages extrêmement illustrés, de manière pas du tout conventionnelle. En regardant un escalier à Lyon une fois, je me suis dit que c’était de la progression à la fois dans le temps et dans le volume : c’est devenu ce qu’on appelle des graphiques en escargots. Cela part toujours de quelque chose d’extrêmement précis en fait. J’y ai ajouté aussi de la photographie pour remettre l’Homme et les animaux au centre de la question.

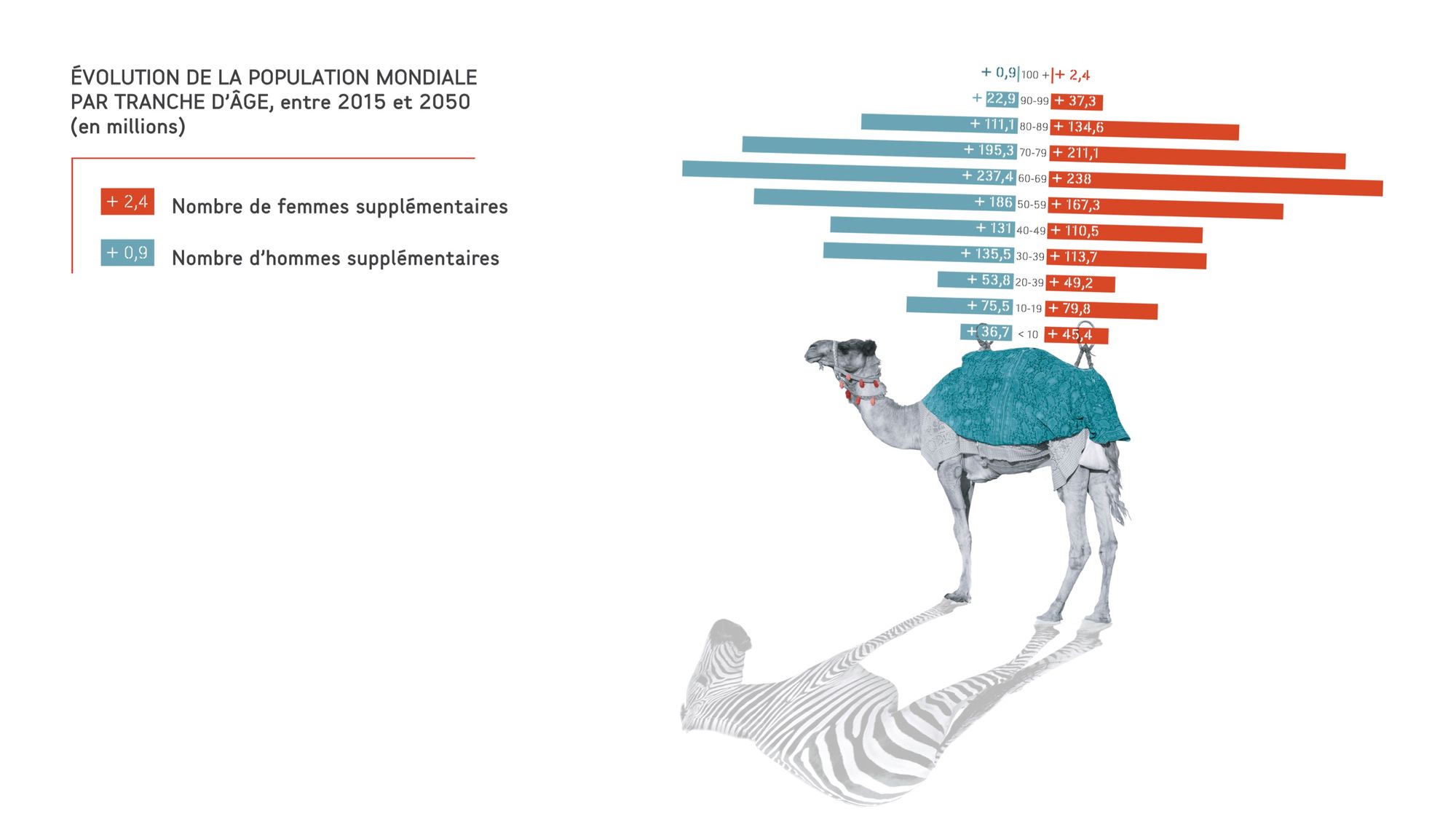

Sylvain Grisot : J’ai aussi eu le sentiment à la lecture de votre ouvrage que vous vouliez toujours retourner les points de vue. Par exemple, si on se renseigne un petit peu, on pense comprendre ce qui se passe en Chine, et nous, occidentaux, on attend une forme de démocratisation de ce système. Mais vous concluez en expliquant que la Chine est peut-être en train d’inventer un autre système, complètement différent. Pareil pour l’explosion démographique, en vous lisant on finit par comprendre que le vrai problème est le vieillissement de la population, pas que l’on soit bientôt 10 milliards sur terre. Vous avez cette envie de gratter, de faire comprendre aux gens que les choses sont toujours plus compliquées qu’ils ne le pensent.

Virginie Raisson > C’est un des objectifs de ces livres, je crois que les idées reçues, on en a tous, pétries sans le savoir. J’en ai moi-même défait en travaillant. La liberté de penser est quelque chose d’absolument essentiel pour innover vers le meilleur, pour changer, pour avancer, pour engager cette fameuse transition. On ne pourra pas aller vers cette transition, qui est indispensable, si on ne sort pas de notre boîte. On ne peut pas construire l’avenir si on pense que la terre est surpeuplée. Sinon, la réflexion va être conditionnée à partir d’un présupposé qui n’est absolument pas démontré. On peut même prouver l’inverse : cela s’appelle une idée reçue et elle est très répandue.

Sur la Chine, des idées reçues nous en avons aussi plein : la Chine qui va nous manger ou la Chine qui se développe au détriment des autres ou sur l’Afrique qui est condamnée. Ce qui m’intéresse, c’est d’amener les gens à côté de leurs idées pour qu’ils se les réapproprient et qu’on entre différemment dans la réflexion. Les graphiques servent aussi à ça : des personnes rentrent par le texte, d’autres par les graphiques. À partir du moment où l’on cherche à comprendre, la moitié du chemin est fait. Le but du jeu n’est pas de faire changer les gens d’avis, mais de savoir s’ils sont toujours d’accord avec eux-mêmes après avoir été éclairés sur un sujet.

Sylvain Grisot > Pourquoi est-ce que c’est votre rôle, en tant que laboratoire d’étude indépendant de prospective et d’analyse cartographique, de porter ces idées et ce savoir ?

Virginie Raisson > Le LEPAC est né en 1990, complètement lié à la naissance du "dessous des cartes". Nous sommes au lendemain de la chute du mur de Berlin, et si vous vous en souvenez, nous avions perdu nos repères. Il y avait des essais de réflexion sur ce que pouvait devenir le monde et les rapports de force à partir du moment où il n’y avait plus de conflit idéologique. À ce moment-là, on était assez philo-européen et une chaîne franco-allemande, à vocation européenne, Arte, prend forme. Jean-Christophe invente alors le concept du dessous des cartes. Au début, personne n’a cru que ça allait marcher, des cartes à la télé. Alors que ça dure depuis 26 ans. L’auditoire se renouvelle, car on a passé une génération, puis la suivante, maintenant c’est la troisième. Le fait que cette demande de vulgarisation se perpétue montre bien qu’il y a un besoin. On a eu envie de contribuer et d’éclairer le débat public.

Le laboratoire privé et indépendant est venu de là, pour être sûr de ne pas déformer un sujet pour un intérêt. C'est difficile, mais je peux dire fièrement que jamais nous n’avons jamais changé une ligne de nos conclusions.

Sylvain Grisot > Ce qui veut dire aussi quelque chose sur de la recherche institutionnelle, aujourd’hui, si elle a besoin de passeurs privés, pour finalement s’exprimer, il va falloir qu’on invente quelque chose d’autre.

Virginie Raisson > Oui. Il y avait aussi le fait qu’en France, la vulgarisation n’est pas valorisée. Alors qu’il y a d’autres pays où elle l’est beaucoup plus. Mais en France, la recherche universitaire ne passe que par des livres très académiques. Il faut vraiment que la recherche sorte des murs de l’université.

Quand le premier livre est sorti, 2033, j’ai reçu beaucoup de réactions et j’ai été invitée à faire des interventions. Je m’attendais à intervenir dans des écoles, mais en fait c’était dans les entreprises. J’ai découvert que les entreprises, qu’elles soient petites ou grandes, ont un sens des responsabilités, de l’innovation que je ne soupçonnais pas.

Il y a les gens qui réfléchissent, puis il y a les gens qui agissent, ce qui est complètement obsolète comme organisation si on veut bâtir la suite. Il faut développer très vite les ponts entre la recherche, la décision politique et l’action entrepreneuriale.

Sylvain Grisot > Peut-être qu’on pourrait rentrer dans quelques termes. J’ai évidemment le thème du chocolat en tête. C’est l’une des ressources les plus en danger ?

Virginie Raisson > Il ne va pas disparaître, mais l’idée c’est bien d’alerter. Ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c’est que le chocolat est un concentré de toutes les grandes tendances, économiques ou écologiques.

Il y a à la fois une évolution de l’offre et une évolution de la demande. L’évolution de l’offre, elle est contrainte par des changements climatiques auxquels le cacao est extrêmement sensible. Il y a des zones qui ne pourront plus produire du chocolat à cause des variations de pluviométrie et d’humidité. Par ailleurs, grâce ou à cause de la mondialisation, il y a des champignons qui voyagent bien plus facilement. C’est une culture très peu résiliente.

Mais la distribution de la rente du chocolat est aussi très mal distribuée : les producteurs captent à peu près 5% et les distributeurs au moins 40% ! Ce n’est pas vraiment un jeu égal. C’est une culture difficile à industrialiser et très pénible. L’âge moyen de producteurs africains est de 52 ans. Cela veut dire qu’il n’y a pas de nouveau producteur de cacao : les enfants des cacaoculteurs voient le court des haricots verts ou du riz, qui sont bien plus intéressants. Il y a donc une pression très forte sur l’offre.

Cependant, au même moment, c’est la demande qui explose : les Chinois et les Indiens se mettent à manger du chocolat. C’est un goût qui a été exporté, en particulier par l’Europe et de manière extrêmement rapide : en exportant les fêtes de Noël ou la Saint Valentin, par exemple. Le pic de consommation mondiale du chocolat, c’est la Saint Valentin, une fête qui a été inventée de toute pièce. Elle est aujourd’hui bien plus fêtée en Asie qu’en Europe.

Donc, vous avez moins d’offres et plus de demandes. Il faut trouver une solution : faire des barres chocolatées plus petites avec moins de chocolat au même prix, par exemple le scandale de Toblerone. L’histoire du chocolat est reliée à tout : les modes alimentaires, le climat, les modèles économiques, la montée en puissance des classes moyennes, les nouvelles technologies, etc.

Sylvain Grisot > On a donc cette histoire en quelques pages, mais on découvre aussi qu’il y a des signaux faibles, de nouveaux modes d’organisation de la production qui donnent aussi espoir.

Virginie Raisson > Il y a des alternatives, absolument. L’idée dans cet ouvrage, c’est de toujours terminer par une ouverture. Il s’agit de dire qu’il y a des options. Nous ne sommes pas dans un scénario écrit, il n’y a pas de déterminisme.

Mais je ne suis pas optimiste, je suis confiante. Jean Jouzel fait la même distinction. Je ne suis ni optimiste ni pessimiste : cela dépend des jours, des humeurs, du beau ou du mauvais temps. En revanche, je suis confiante sur le fait qu’on peut encore faire quelque chose et extrêmement déterminée. Mais je n’ai pas de présupposé que cela bien ou mal se passer. Je suis par contre certaine qu’on peut changer les choses.

Sylvain Grisot > Très volontariste contre le pessimisme, peut-être. J’ai envie de finir par ce très beau texte d’Ariane Mnouchkine que vous citez dans votre ouvrage : « (…) disons à nos enfants qu’ils arrivent sur terre quasiment au début de l’histoire et non pas à sa fin désenchantée. Ils en sont encore au tout premier chapitre d’une longue et fabuleuse épopée dont ils ne seront non pas les rouages muets, mais au contraire les inévitables auteurs. »

2038 LES FUTURS DU MONDE, Virginie RAISSON, Robert Laffont 2016.

Sources illustrations : LEPAC / Virginie Raisson. Un échange réalisé en septembre 2017 à la Librairie "La vie devant soi", à l'invitation de l'Institut Kervégan.