🧳 La prospective : voyage au centre de soi-même

Le Grand Genève, c'est à la fois un bassin de vie à cheval entre la France et la Suisse, et une institution de coopération entre les collectivités situées des deux côtés de la frontière. Pour renforcer cette coopération, quoi de mieux que de partager une vision commune de l'avenir ? C'est pour cela qu'entre 2022 et 2024, le Grand Genève a déployé une démarche de prospective à l'horizon 2050 : la Vision Territoriale Transfrontalière. Son but est d'imaginer le(s) futur(s) du territoire et de définir des objectifs environnementaux et sociaux en matière d'aménagement. Il ne s'agit pas d'un document de planification mais d'un travail de coopération politique en amont des révisions que mèneront ensuite chacune des collectivités sur leurs propres documents. Pour cela, quatre équipes pluridisciplinaires internationales ont exploré différents futurs pendant un an. En parallèle, des études thématiques ont été menées sur les dynamiques socio-démographiques, les mobilités, et la transition écologique et neutralité carbone, afin d’enrichir et d’objectiver les objectifs de la vision transfrontalière.

Cette démarche a mis en lumière les contradictions et tensions qui traversent le territoire. C'est l'occasion d'engager un dialogue avec les différents acteurs du Grand Genève, afin de comprendre le point de vue de chacun et dessiner ensemble la vision territoriale. Plus que la nécessité de transformer le territoire, ce qui ressort de cette expérience de prospective c'est la transformation individuelle des professionnels et des élus impliqués dans la démarche. En débutant l'exercice, ces acteurs pensaient qu'il apporterait des réponses à leurs questionnements. Mais la démarche a soulevé de nouvelles interrogations : comment dépasser le modèle de la ville pour la voiture, segmentée et monofonctionnelle ? Comment créer une ville inclusive et résiliente tout en répondant aux exigences de mobilité et de qualité de vie ? Certains interrogent leur pratique professionnelle, et se demandent s'ils disposent des savoir-faire nécessaires pour y arriver.

L'expérience de prospective a donc permis une transformation individuelle et collective, un élément clé pour réussir à changer le regard que nous portons sur nos territoires et sur la manière dont nous les aménageons. Cet exemple nous montre que ce n'est pas tant la destination qui importe, mais bien le voyage en lui-même.

Pour en savoir plus sur la vision territoriale transfrontalière du Grand Genève, vous pouvez écouter notre échange avec Ariane Widmer, urbaniste du canton de Genève et Charlotte Le Gouic, Responsable Aménagement du Pôle métropolitain du Genevois français.

— Camille Tabart (LinkedIn)

PS : Vous souhaitez découvrir notre jeu Fresque de la Ville et pourquoi pas devenir animateur ? Nous organisons un atelier formation à la Fresque de la ville, le jeudi 24 avril de 12h à 14h, dans nos locaux à Nantes.

📅 Jusqu’au 2 juin, Le baromètre vélo. Participez à la quatrième édition de la grande enquête citoyenne sur le vélo. Organisée par La Fédération Française des Usagères et Usagers de la Bicyclette, cette enquête évalue le ressenti des usagères et usagers sur les conditions de circulation à vélo dans leur commune. Que vous soyez cycliste régulier, occasionnel ou même non-cycliste, votre ressenti compte !

👪 Qui supporte les coûts des transitions environnementales ? Différentes études montrent que les populations les plus vulnérables (personnes en situation de pauvreté, minorités ethniques et/ou de genre…) sont en première ligne face aux impacts du changement climatique. Cependant, ce ne sont pas ces mêmes groupes qui supportent les coûts des politiques d'atténuation et d'adaptation. Les conséquences de ces politiques pèsent avant tout sur la frange supérieure des classes populaires ou sur la classe moyenne modeste. En effet, pour comprendre qui supporte les coûts des transitions environnementales, il faut prendre en compte le mode de vie des individus, et notamment identifier leur degré de dépendance au carbone dans la vie quotidienne. Cette répartition inégale se reflète dans les attitudes politiques : l'opposition aux politiques environnementales est plus forte parmi les groupes les plus exposés aux conséquences économiques et sociales des politiques de décarbonation. (HAL open science)

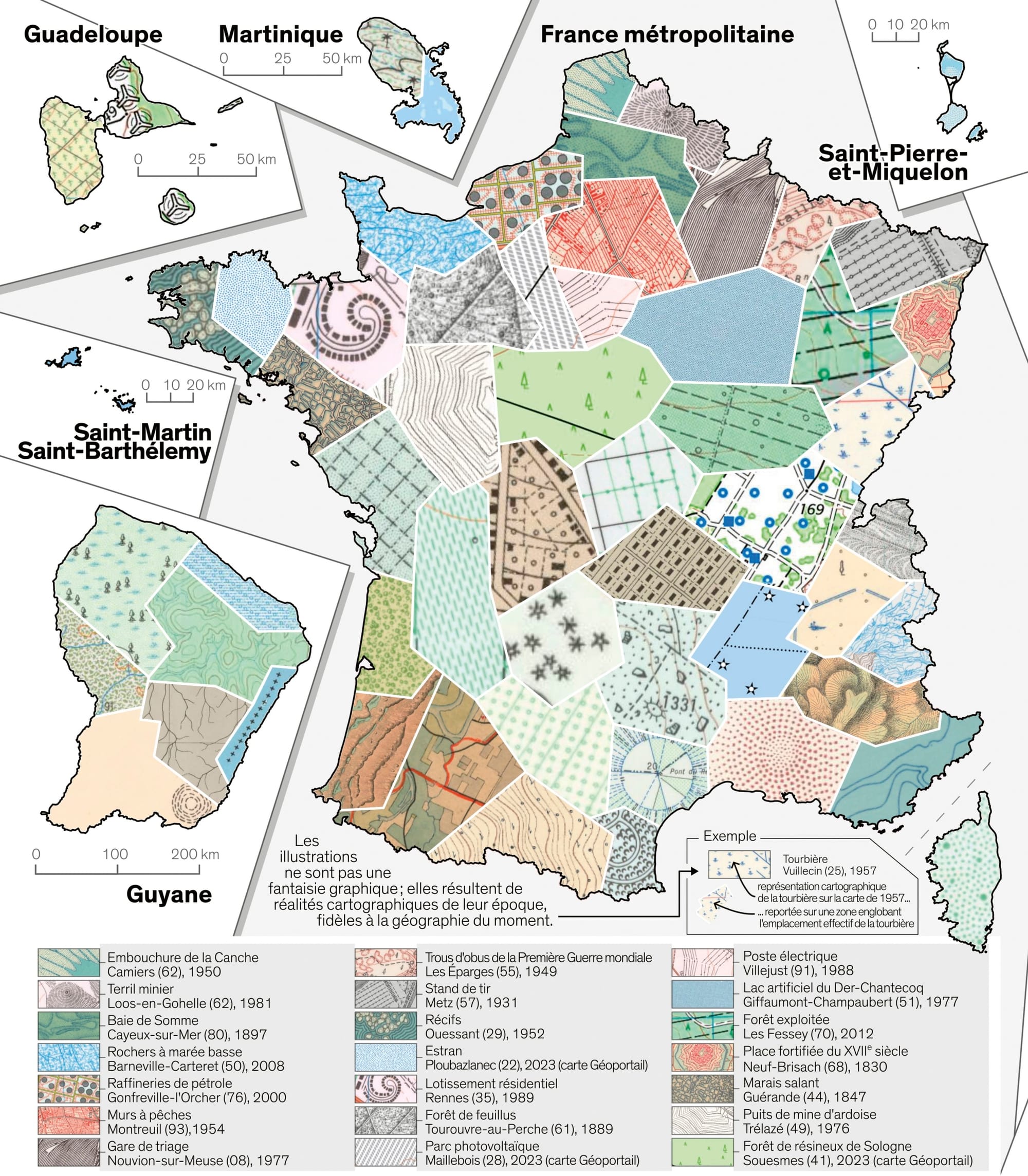

🗺️ Cartographier l’anthropocène. A l’heure où l’on s’écharpe sur la définition et la mesure de l’artificialisation, une plongée dans l’Atlas sur l’occupation des sols de l’IGN permet de prendre un peu de hauteur. Tellement qu’on a presque le vertige : comment un seul objectif (celui de zéro artificialisation nette) et a fortiori un seul outil de mesure pourraient-ils rendre compte de tous les phénomènes biophysiques qui sont à représenter ? Types d’arbres, cycle de l’eau, énergies renouvelables, parcelles agricoles, densité du bâti, risque de submersions… Le sol est bel et bien un bien commun, mais comment faire carte commune ? Cela semble impossible, c’est pourquoi l’IGN produit des atlas. Ce tome 2 de la série Cartographier l’anthropocène illustre les enjeux environnementaux liés à l’occupation et l’usage de nos sols. Cet atlas souligne tout le potentiel à la fois pédagogique et esthétique des cartes, même si on reste sur une vision surfacique et superficielle des choses. Disponible gratuitement en ligne