Métabief : quels futurs pour l'après ski ?

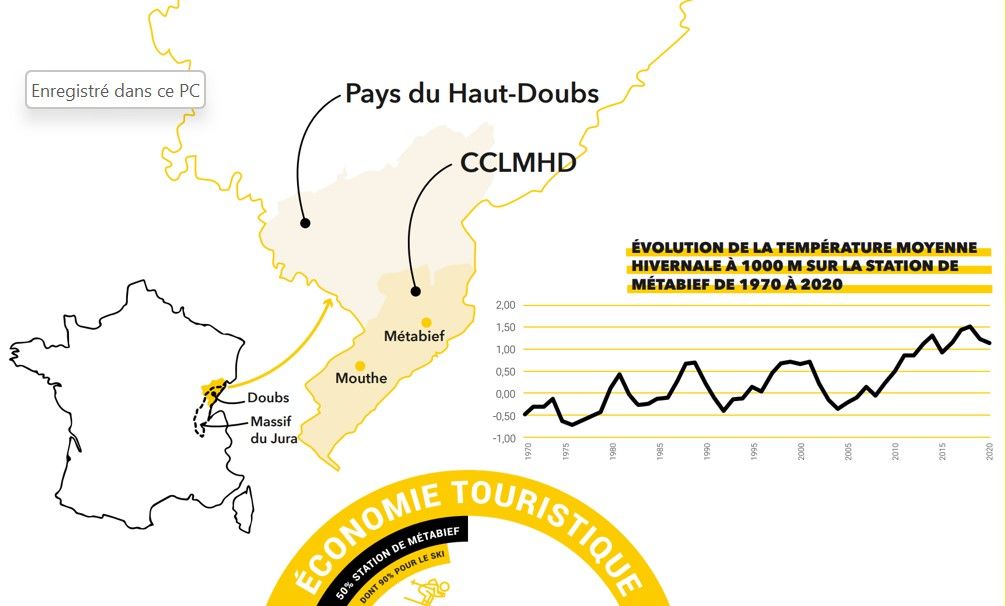

Frédérique TRIBALLEAU > Bonjour, Olivier Erard. Tu es directeur du Syndicat Mixte du Mont d’Or et responsable ingénierie de transition à la station ski de Métabief. Pour situer géographiquement le territoire, il se trouve à peu près entre Besançon et Lausanne en Suisse. On peut aussi dire que c’est un territoire en transition, qui subit le changement climatique de plein fouet, mais dont l’économie dépend encore principalement du tourisme et de la neige. Tu vas nous raconter comment vous vous êtes engagé petit à petit dans cette ingénierie de transition. Avant cela, est-ce que tu pourrais te présenter et nous raconter aussi ce qu’est le Syndicat Mixte du Mont d’Or ?

Olivier ERARD > Bonjour à tous. Je suis directeur du Syndicat Mixte du Mont d’Or et donc ingénieur en chef de la fonction publique territoriale. Fonction publique que j’ai intégrée il y a 25 ans, après une petite expérience dans le privé en bureau d’étude environnement. J’ai fait des études en géologie, spécialisée en glaciologie. J’ai eu l’occasion de faire des études dans les Andes boliviennes. De retour en France, je me suis engagé dans la filière environnement, sur les thématiques de l’eau, et j’ai intégré les collectivités sur le sujet de la gestion de l’eau. J’ai donc géré des infrastructures liées à l’eau, développé des politiques de préservation des rivières, de restauration de cours d’eau, etc. En 2006, il y avait une volonté de relance du ski alpin à Métabief. Le projet de neige de culture est arrivé, et comme c’était un projet difficile, complexe, avec une entrée eau qui était forte, je me suis vu confier ce projet. C’est comme ça que petit à petit, je me suis retrouvé en 2012 à la direction du syndicat.

Les syndicats mixtes regroupent des collectivités de nature différente. Celui-ci regroupe le département du Doubs et une communauté de communes qui s’appelle la Communauté de Communes des lacs et montagnes du Haut-Doubs, qui est à la frontière de la Suisse, dans le massif du Jura.

Est-ce que tu peux nous parler un peu plus du territoire, qui semble avoir une identité régionale très marquée par le ski alpin ? Comment ce territoire s’exprime ?

C’est un territoire de moyenne montagne dans le massif du Jura. On se situe entre 900 et 1 400 mètres d’altitude, donc pas très haut. L’histoire du territoire est très liée au ski, qui a émergé au début du 20èmesiècle et qui s’est intensifié après la Seconde Guerre Mondiale. Il y a eu toutes formes de ski, il y a eu quelques champions jurassiens en ski alpin, mais dans un passé plus proche, c’étaient surtout des champions en ski nordique. Le dernier, c’était Quentin Fillon Maillet en biathlon. Il y a eu aussi des champions olympiques en combiné nordique comme Jason Lamy. C’est un territoire très marqué par l’activité du ski de manière générale et qui a des apparences de Scandinavie. On dit qu’on a une identité plus nordique, avec un attachement au ski de fond et au ski alpin.

Est-ce que tu peux nous raconter l’histoire, un peu longue et pleine d’étapes, de la transition de la station de ski ? Quels ont été les investissements et les risques d’endettement auxquels il a fallu se confronter avant de se décider à bifurquer ?

En 2006, il y avait une vraie envie de relancer le ski alpin grâce à la neige de culture. C’est un processus très long à mettre en place, car il faut investiguer la ressource en eau. En 2010-2011, des études d’impact posent la question du changement climatique, au regard des données disponibles. Rien ne laissait présager qu’il n’y aurait pas une durée extraordinaire d’enneigement ou une mauvaise viabilité du ski alpin.

J’arrive à la direction du syndicat mixte en 2012, et en 2013, on réalise les projets de neige de culture. Il s’agissait aussi de faire monter en gamme tous les services liés au ski. Ce qui fait une station de ski, ce sont ses remontées mécaniques, qui pèsent pour 70% des coûts, que ce soit en investissement ou en fonctionnement. Je me rends alors compte qu’il y a des remontées mécaniques qui datent des années 80, qui s’usent anormalement et qui ont des soucis de stabilité et de sécurité. En 2016, on fait des analyses avec les techniques de l’époque. J’ai l’impression que c’était il y a un siècle tellement cela a changé vite. Les analyses ont montré qu’il fallait retirer ces remontées mécaniques, c’est-à-dire quatre télésièges en fin de vie. Il fallait les remplacer par deux télésièges plus performants, plus longs, plus rapides… Ce qui représentait un investissement de 15 millions d’euros. En 2016, la dette du syndicat était autour de 14 millions d’euros, avec un chiffre d’affaires de 4 millions d’euros par an… On mesure bien le risque encouru par l’achat de nouveaux télésièges.

Alors on s’est vraiment posé la question : a-t-on au moins 20 ans de garantie de ski alpin pour amortir l’investissement sur les remontées mécaniques ? Les activités d’été ne suffisent absolument pas pour maintenir, exploiter et rembourser des télésièges. Il n’y a que le ski qui peut permettre leur maintien. 20 ans, c’est la durée minimale d’amortissement d’une telle infrastructure. En 2016, on avait plus d’informations sur le climat, globalement, avec les rapports du GIEC notamment. La difficulté était d’avoir des données locales, avec une régionalisation de l’impact, de façon à être entendu. A cette époque, le site DRIAS a été mis en place par l’Etat pour avoir des données météo en France, avec une retranscription plus fines des modèles climatiques globaux. On avait aussi des données très locales, avec le fonctionnement de notre usine de neige de culture, comme la durée de froid. J’ai commencé à compiler ces données et à questionner mes collègues de terrain qui s’occupent de la neige de culture.

Cela nous a permis, en 2017, de se mettre d’accord sur un scénario : on risque d’avoir un hiver sur deux sans neige en-dessous de 1 000 m, bien avant 2030. Le risque d’investissement dans ces télésièges qui démarraient à 900 m était donc très fort, car il n’y a pas vingt de neige d’assuré. C’était un moment de choc, car il fallait à la fois arrêter, mais je n’avais aucune solution technique ou financière. Heureusement, il y a eu un alignement des planètes. J’ai rencontré un maître d’œuvre en remontée mécanique qui voulait développer une méthode analytique nouvelle sur les infrastructures anciennes pour bien comprendre leur stabilité. Il avait développé des modèles de déformation de structure, utilisés dans le bâtiment et les ponts. Les élus ont accepté l’expérience, malgré un engagement financier de 180 000 euros. En impliquant les techniciens des remontées mécaniques du syndicat, on a pu faire les analyses durant l’hiver 2018 pour comprendre les vraies raisons de leur instabilité. Elles venaient des massifs bétons, et non des structures métalliques. On pouvait garder nos pylônes métalliques en remplaçant les massifs béton et en adoptant une maintenance plus préventive, ce qui nous donnait une visibilité à plus de 20 ans en maintenant les remontées mécaniques existantes.

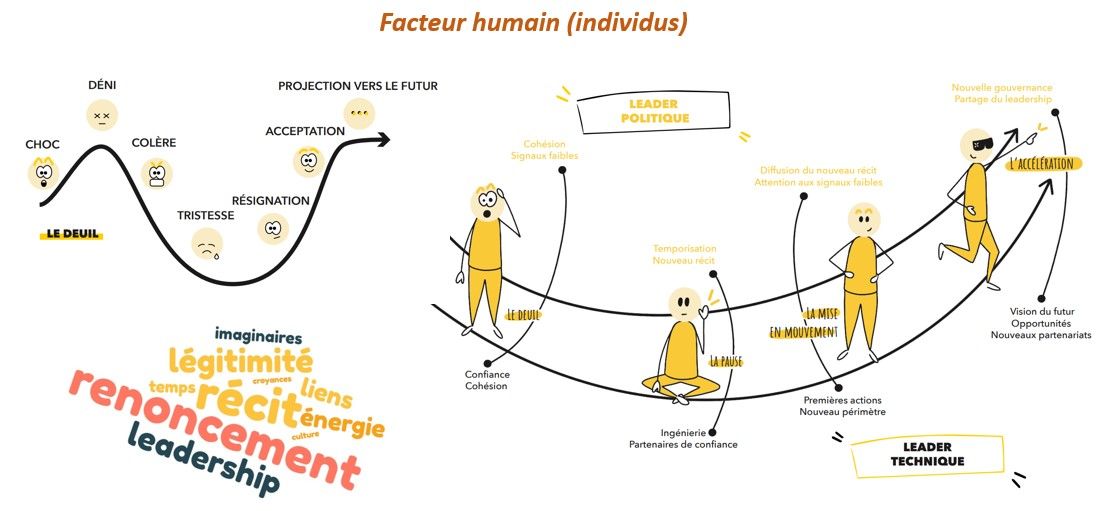

La culture des modèles financiers des domaines skiables est fondée sur l’amélioration continue de la qualité de services pour les clients, ce qui veut dire toujours plus de débits, toujours plus de confort, toujours plus de vitesse. Nous, ce n’était plus le cas. En plus, on avait injecté le virus de la fin du ski. Il y a eu un temps assez dur d’acceptation, qui s’est traduit par « On y va, on n’a pas le choix ». C’était flou d’imaginer la fin du ski à Métabief dans peut-être moins de 20 ans. Il y avait une forte attente de mettre quelque chose à la place, une envie de remplir le vide qui s’ouvre. C’est angoissant : non seulement la station va mourir, mais on ne sait pas ce qu’il y a après. Il y a eu des idées classiques, comme la diversification des activités, mais on se rend très vite compte que rien ne peut remplacer le ski économiquement. Philippe Alpy, le président du syndicat, a joué un rôle déterminant dans le portage, car il a pris la posture de l’élu capable d’annoncer la fin du modèle sans savoir vraiment où aller. Il fallait se mettre en marche, y travailler, mais sans paniquer et répondre trop vite à la question.

Une ingénierie dédiée a été mise en place, car il ne faut pas se leurrer, c’est un vrai chantier. Cette ingénierie est financée par le reversement d’une part de la taxe des remontées mécaniques, qui est perçue par les forfaits ski. On a écrit une convention avec les communes et le département, sur trois ans renouvelables, pour qu’ils nous versent 60% de ce produit. Cela m’a permis de m’extraire de mon rôle de directeur de la station et de recruter celui qui gère la station, Sylvain Philippe. Depuis 2019, mon temps de travail est dédié à cette ingénierie de transition. La première question était le champ des possibles. J’ai investigué tout ce qui pouvait être réaliste en diversification. Il a fallu contrer les aspirations à vouloir « disneylandiser » la montagne. Mais cela a été relativement facile, car le massif est très riche en biodiversité, il y a beaucoup de pastoralisme et d’exploitations forestières, ce qui a très vite réduit les possibilités. J’ai projeté un chiffre d’affaires potentiel optimal à terme, qui divisait par 4 celui qu’on connaît aujourd’hui. J’ai aussi essayé d’estimer le poids de l’économique du domaine skiable dans l’ensemble de l’économie touristique. C’est de l’ordre de la moitié, c’est donc loin d’être négligeable. Si on se contentait des activités hors neige sur la station, alors l’arrêt du ski alpin entraînerait l’effondrement de l’économie touristique du territoire. La porte de sortie est de travailler à une échelle territoriale beaucoup plus large que la station.

Pour le moment, on continue de maintenir le ski, on transforme ce qui est transformable, mais sans exagérer. Par exemple, on a transformé la luge d’été en luge sur rail. On a développé des pistes VTT, mais on est arrivé à une étendue maximale maintenant. Le dernier maillon est de déconstruire les bâtiments en front de neige, qui sont anciens et qui sont des passoires énergétiques, pour faire un seul bâtiment, type pépinière, où se retrouverait tous les opérateurs outdoor, qui vont sûrement créer de nouvelles choses en étant ensemble. L’histoire est un peu longue, mais voilà où nous en sommes aujourd’hui.

J’aimerai bien revenir un cran en arrière. A un moment, un petit groupe, dont toi et le président du Syndicat Mixte, décide de passer d’une culture de l’investissement à une culture de maintenance. Qui étaient aux premières loges, comment ce groupe stratégique s’est mis en place ? Comment êtes vous parvenu à avoir une stratégie de cheval de Troie ?

Il y a un bureau exécutif du Syndicat mixte, avec sept élus du département et six élus du territoire. De ces 13 élus, on en a extrait 9 avec cinq techniciens pour former un groupe de réunions de travail. Il n’y a pas de délibération, c’est un endroit de discussion. La première fois que j’ai sorti des graphiques sur les tendances, fin 2017, les élus ne voulaient pas les voir. Mais on avait travaillé ces scénarios climatiques avec les collègues de terrain, c’est ce qui faisait notre force. Ils ont été confrontés aux expériences locales. Ce huis clos a été essentiel pour passer ces caps difficiles, qu’on peut qualifier de deuil et d’acceptation. C’est un processus qui a pris un an. La clé de la réussite a été l’implication dès le début des professionnels dans la construction de cette nouvelle réalité.

Je le sais maintenant, je ne le savais pas à l’époque, mais dans une organisation, les gens n’adhèrent pas spontanément à un objectif commun. Un objectif se construit à partir des compromis qu’ils peuvent faire. Cette réalité n’a pas besoin d’être vraie, car personne ne sait ce que sera le climat exactement dans 10 ans. Mais c’est notre réalité, une intuition partagée et collective. Ensuite, il a fallu renoncer à des investissements. On a été renvoyé à une image de ringards. Les élus trouvaient qu’on manquait d’ambitions, qu’on était des bras cassés … C’était la course à l’échalotte, il fallait faire mieux que les autres. On a alors réussi à repositionner la tendance en montrant qu’on innovait en travaillant avec l’existant, que c’était beaucoup plus difficile de maintenir des appareils que d’acheter des neufs et qu’il nous fallait être beaucoup plus inventifs. Quand j’ai rencontré le maître d’œuvre des remontées mécaniques, je lui ai dit que j’avais besoin d’un artisan qui travaille avec la matière telle qu’elle est. C’est sans aucun doute plus difficile.

En 2012, quand je suis arrivé, il n’y avait pas de fiches de postes, par d’organigramme, pas de RH, alors qu’il y a 50 équivalents temps plein… J’ai créé une fonction RH en 2014 par consolider les parcours professionnels et revenir à l’essence des métiers, pour intensifier et développer chaque compétence. On a aussi mis en place des parcours de formation, on y dédie 3% de notre masse salariale, alors que la réglementation demande 1%. On se qualifie d’entreprise apprenante. Je suis convaincu que la transformation des organisations se joue là. Grâce à cette réorganisation, on est capable avec des vieux machins destinés à mourir de continuer quand même le ski alpin sans trop investir et en même temps d’anticiper une fin sans alourdir la dette.

A partir du moment où l’idée a été acceptée par ce premier petit cercle, on a quand même évité d’en parler à tout le monde. Entre le petit cercle de convaincus et les délibérations publiques, il y a deux ans. Dans ces deux années, j’ai rencontré des parties prenantes avec lesquelles on avait l’habitude de travailler, comme des magasins de sport, des associations, des clubs de sport, des hébergeurs… Pour comprendre à la fois comment ils réagissaient à cette nouvelle et les idées qui pouvaient en émerger. On les a accompagnés alors dans des projets qui n’ont rien à voir avec la neige : une application VTT, un ultratrail, une fédération des clubs de sport… Ils n’avaient pas l’habitude de travailler ensemble, ou sur un autre territoire que la station, ou avec des institutions publiques. C’est sur ce changement d’habitude de coopération que j’ai pu apporter de l’aide. Cela nous a permis de voir les organisations qui étaient déjà prêtes à se lancer dans ces changements et de dire aux élus comment elles réagissaient. Fin 2020, on a reçu de nouveaux éléments climatiques qui confirmaient nos craintes. A partir de là, on a vraiment commencé à communiquer.

C’est important de partir d’un petit cercle de convaincus pour ensuite voire là où cela percole. Surtout qu’il y a des hivers enneigés, donc il faut maintenir un cap malgré des épisodes qui peuvent en faire douter. Comment toi aussi, professionnellement et personnellement, as-tu réussi à t’adapter à ce nouveau quotidien ?

Edgar Morin parle « d’homo complexus », c’est-à-dire qu’on est tous rempli de contradiction, d’ambiguïté et qu’on fait ce qu’on peut avec ce qu’on est.

Quand on m’a donné le dossier neige de culture en 2006, je venais du secteur de l’environnement, je me suis donc dit que j’allais « dézinguer » le projet. Puis, confronté aux réalités économiques et en commençant mieux à connaître le domaine skiable, je me suis demandé de quel droit pouvais-je faire ça.

Je me suis pris dans cette euphorie. En plus, les trois premiers hivers étaient très beaux, on avait l’impression que c’était reparti. La descente a été un peu difficile, mais il avait de belles valeurs et de la solidarité.

En passant du milieu de l’environnement à celui des domaines skiables, certains de mes anciens collègues pensaient que je passais du côté obscur de la force. Je me suis mis plein de gens à dos. Mais finalement, ces personnes n’ont bousculé aucune de leurs certitudes et n’ont pas réussi à passer à l’échelle. Cette expérience avec la station m’a affranchi de la polarité des gentils et des méchants. C’est la rencontre qui provoque la solution. Il y a parfois des excès, mais il y a aussi des attachements culturels qu’on ne peut pas nier.

Je ne suis pas de la montagne, j’ai été accepté. Et c’est peut-être une chance, car même si j’adore la montagne, je n’ai pas d’attachement viscéral. Ma passion de la montagne ne se traduit pas par la remontée mécanique. Personnellement, cela ne me touchait pas plus que ça, mais je devenais le porteur de mauvaises nouvelles à ceux qui étaient passionnés.

Fin 2018, j’en ai profité pour lâcher mon rôle de directeur de la station pour accompagner ce changement. J’ai accompagné ce magasin de sport qui a investi dans de nouveaux parcs de VTT, par exemple. Cela a fonctionné, et je me suis pris au jeu de me dire qu’il y avait d’autres champs des possibles.

Aujourd’hui, chaque jour de neige est un plaisir, notamment parce qu’on a en tête que ce sera peut-être le dernier. Les salariés de la station se demandent encore parfois ce qu’ils vont devenir. Je n’en sais rien, mais cette équipe a des compétences et elle peut encore les enrichir, notamment grâce à la RH qui est en clé de voûte. Apprendre à apprendre. Il y a des adaptations qui vont émerger. Quand je vois avec quelle détente on en parle maintenant, je pense qu’on a une grande capacité de résilience collective.

Pour amener cette transition, tu as mis en place plusieurs méthodes et outils. Qu’est-ce que tu en retiens ? Quelles sont les généralités à garder de cette expérience qui pourraient servir à d’autres territoires ?

Ce qui me paraît assez évident, c’est que tout est fait dans le système pour que rien ne change. Il y a donc de bonnes intentions qui ne sont pas de bonnes idées. Il y a des dispositifs d’appui, souvent en investissement, qui sont uniquement dans le « solutionisme », et pas dans la complexité du problème. C’est fondamental de dire que la transformation est systémique et qu’on ne peut pas utiliser des méthodes déjà existantes. En général, on a un problème, on y met le maximum d’expertise et on trouve une solution. La complexité, à l’inverse, c’est partir du postulat qu’on ne comprendra pas tout, parce qu’il y a des interrelations qu’on ne parvient pas à voir. A partir du moment où l’on admet qu’on ne sait pas, de nouvelles choses peuvent se construire. En baissant le niveau collectif du sentiment de compétences, on peut laisser des idées farfelues, dont on a besoin, émergées. Le danger est de vouloir remplir tout de suite le vide que cela laisse en apportant une solution. Mais aussi que cela reste simplement de la créativité et pas de la création.

Ce que j’observe dans le domaine de la transition, c’est que beaucoup de personnes ont compris les enjeux, mais c’est tellement difficile quand ils se confrontent au système qu’ils s’en extraient et que cela devient des communautés. C’est très inspirant, mais il faut garder des passerelles entre le système et les microsystèmes qui se mettent en mouvement sinon le passage à l’échelle indispensable ne se fait pas ou pire les pionniers se marginalisent.

Je travaille donc beaucoup en groupe de travail, pour que cela leur soit utile. On rentre dans la complexité, on cherche des actions qui peuvent faire levier dans l’intuition collective. On n’impose rien, on fait émerger. On utilise des méthodes d’intelligence collective, mais il faut qu’il y ait un ancrage pour que cela fonctionne.

Cela demande de créer une ingénierie qui ne soit pas trop technique, mais qui ait la capacité de regarder le système et d’intervenir là où c’est mûr, là où les gens ont envie d’avancer, sans vouloir convaincre tout le monde. Cette ingénierie de la coopération est très importante à mettre en place pour les transitions, mais ce sont surtout les bonnes personnes, au bon moment, au bon endroit. La clé, c’est le mouvement.

Propos recueillis par Frédérique Triballeau en février 2023.

Pour aller plus loin

- Métabief prépare son avenir : du ski aux activités quatre saisons, ANCT, septembre 2022