Pour un urbanisme favorable à la santé

Simon Davies de la Fondation AIA revient sur la relation parfois ambiguë entre ville et maladie, et esquisse les principes d'un urbanisme favorable à la santé.

Alors que la pandémie continue de faire des ravages, et de questionner nos façons de faire la ville, Simon Davies de la Fondation AIA revient sur la relation parfois ambiguë entre ville et maladie, et esquisse les principes d'un urbanisme favorable à la santé....

Bonjour Simon Davies. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur vous ?

Ingénieur polytechnicien, j’interviens au sein d'AIA environnement, qui est l'entité d'expertise environnementale du groupe AIA Life Designers (AIA pour Architecte Ingénieur Associés), un grand collectif d'architecture et d'ingénierie qui regroupe environ 650 personnes. Nous accompagnons les architectes et les urbanistes sur les grands enjeux de développement durable, avec la vision d'une ingénierie environnementale intégrée et hybride.

Parallèlement, je suis enseignant à l'École Spéciale d'Architecture. J’anime un module d’enseignement qui porte sur les métabolismes à différentes échelles : humaine, bâti, de la ville et climatique.

Je représente aujourd’hui la Fondation AIA présidée par Jean-François Capeille, que j’ai rejoint en 2015. La Fondation AIA a été créée en 2011 dans le but de nourrir des recherches prospectives sur les relations entre architecture, santé et environnement.

Pourquoi nourrir une réflexion spécifique sur les liens entre architecture, santé et environnement ?

Nous pensons que c'est dans l'hybridation et le croisement entre ces disciplines que l’on peut trouver un positionnement intéressant et nourrir la réflexion urbaine et architecturale. La fondation développe une approche prospective de la ville en identifiant et en confrontant les grands enjeux de transition, sociodémographique, sanitaire, écologique. Cette fondation anime un réseau de chercheurs et d’experts reconnus du monde de la santé, mais également dans les domaines de l’écologie et de l’architecture. Concrètement, ces travaux ont notamment conduit à la publication de deux ouvrages : Bien vivre la ville : vers un urbanisme favorable à la santé, et Le grand âge, une vie à construire, qui porte sur la question du vieillissement de la population et de la ville de tous les âges.

Notre objectif est de révéler les enjeux émergents, sensibiliser et donner à penser sur ces sujets. Certaines thématiques comme la question des maladies chroniques sont amenées à prendre une part grandissante dans la pratique des projets urbains dans les années à venir.

Urbanisme et architecture sont particulièrement liés dans l’histoire aux questions de santé publique. Quelles sont les grandes étapes de cette relation ?

Effectivement, ces derniers temps, on a vu beaucoup d'articles émerger sur les liens historiques entre urbanisme et santé. C’est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Le premier chapitre de Bien Vivre la ville rédigé par Tangi Le Dantec porte justement sur ce sujet. Les questions de santé et d'hygiène sont au cœur des problématiques urbaines depuis que les villes existent. Mais ces relations sont plus complexes que des simples logiques de cause à effet, de médication urbaine associée à une pathologie spécifique. L’émergence d’une maladie n’est pas toujours corrélée à l’émergence d’une forme de remède urbain adapté.

Par exemple, sous l'effet des graves épidémies de choléra qui sévissaient encore au 19e siècle dans les villes, les grands hygiénistes de l'époque ont prôné une forme d'ouverture de la ville, notamment à Paris (entre 1832 et 1849, plus de 33 000 Parisiens ont succombé à la maladie). Créer de grands boulevards urbains devait permettre d’assainir la ville, d’éviter les phénomènes de croupissement d'eau, faire en sorte que la ville respire davantage… voilà ce qui a au départ influencé l'urbanisme hygiéniste incarné notamment par les grands travaux d'Haussman dès 1852.

Le percement des grandes avenues, prolongement de la rue Rivoli. Source : BnF

Ce que l’on sait moins, c’est que ces travaux reposaient au départ sur une interprétation erronée des causes de la maladie. On a longtemps pensé que la maladie se diffusait par le « mauvais air », des nuages de gouttelettes d'eau que l’on appelait à l'époque des miasmes. Or, comme l’avaient déjà confirmé certaines découvertes scientifiques outre-manche, le principal vecteur épidémiologique du choléra est l’eau souillée. Fort heureusement, l’ingénieur Eugène Belgrand va contribuer à mettre en place le plus grand réseau d’égout du monde et se concentrer, dans une seconde phase, à approvisionner la capitale avec une eau saine et non contaminée. La séparation des eaux et la politique du tout à l’égout vont apporter des résultats positifs et limiter durablement la propagation de la maladie. Contrairement à une idée encore répandue, ouvrir la ville de manière importante comme le suggérait la théorie des miasmes n’a aucunement participé à endiguer l'épidémie de choléra. C’est avant tout le sous-sol de la ville qui aura amené la réponse la plus pertinente et influencé de manière importante l’organisation urbaine en surface.

Avec une certaine ironie, on notera que cette vision hygiéniste d’une « ville aérée » représente aujourd'hui un intérêt pour d'autres motifs, comme le fait de limiter les phénomènes d'îlot de chaleur urbain.

On notera également que ces « miasmes », nuages de gouttelettes d’eau en suspension, sont très proches des descriptions réalisées ces dernières semaines au sujet du coronavirus et conduisant aux mesures de distanciation physique que nous connaissons. Les hygiénistes avaient ils raisons trop tôt ?

On peut donner un second exemple, celui de l'architecture blanche liée à la maladie de la tuberculose au début du 20e siècle. Il faut savoir qu'à Paris, en 1920, on estime qu’un mort sur six était dû à la tuberculose. C'est dire comme cet enjeu sanitaire a marqué les esprits et a sans doute influencé aussi la pensée des urbanistes et des architectes de l’époque. Certains architectes, comme Jan Duiker ou Alvar Alto, vont mettre la question de l'ensoleillement et de la lumière naturelle abondante des espaces de vie en premier plan, en s’inspirant de l’architecture des sanatoriums. Cette architecture, issue de la pensée hygiéniste, prône notamment l’héliothérapie : elle vise à maximiser les espaces baignés de soleil. Ce courant aura une influence majeure sur l’urbanisation, non pour concevoir de nouveaux sanatoriums, mais pour élaborer de nouveaux modèles d’habitation. Progressivement, l’architecture se décolle de la rue et s’implante selon la trajectoire solaire et les vents dominants.

Sanatorium Zonnestral par Jan Duiker. Source : Wikipedia

Le paradoxe est que les sanatoriums étaient en réalité complètement inefficaces médicalement parlant : il est maintenant bien connu qu’aucune des expériences européennes et américaines n’est parvenue à lutter efficacement contre la maladie.

Une nouvelle fois, on serait tenté de donner raison à cette architecture blanche a posteriori, non pas pour sa capacité à soigner de manière efficiente la tuberculose, mais plutôt pour ses qualités d'usage, et pour avoir amené, « grâce » à ces arguments hygiénistes en partie infondés, un confort de vie supplémentaire, avec des effets bénéfiques à long terme sur la santé mentale et physique des individus.

Rappelons que la tuberculose est une maladie liée au système immunitaire qui se déclare par exemple chez les patients souffrant de malnutrition. Bénéficier des rythmes circadiens liés à la lumière naturelle permise par une architecture plus ouverte a notamment des conséquences positives indéniables sur la santé des occupants. Nous en avons fait l’expérience de manière exacerbée pendant cette période de confinement. De la même manière, la présence importante du végétal que l’on retrouve dans ces réalisations est propice à une perception apaisée de la temporalité, à une réduction du stress, à une hausse de la concentration, mais constitue également des repères sensoriels pour des personnes particulièrement vulnérables comme les populations atteintes d'Alzheimer.

Il fallait donc bien le faire, mais ce n’étaient pas pour les bonnes raisons ?

Ces deux exemples de liens entre urbanisme et santé sont finalement le fruit d'erreurs assez heureuses a posteriori. Cela n’est malheureusement pas toujours le cas. Par exemple, la résidentialisation pavillonnaire en périphérie urbaine a été motivée en partie par le souhait de fuir la pollution en centre-ville liée à la révolution industrielle et de retrouver un contact avec la nature. Elle conduit aujourd’hui à une forte dépendance au véhicule individuel motorisé dont nous connaissons tous les répercussions néfastes sur la santé (pollution accrue, sédentarité). L’ « urban sprawl » américain peut donc être vu également comme une réponse hygiéniste dont les répercussions globales se sont avérées désastreuses.

En particulier, les enjeux de maladies cardiovasculaires se sont révélés à la fin du 20e siècle et ont nourri une prise de conscience importante de la forte sédentarité physique dans laquelle on avait placé les habitants d'une ville. La ville a mis la voiture au centre et la démultiplication des technologies d’assistance (ascenseurs, escalators) a rendu les chemins plus courts. La première chose qu'on voit souvent quand on rentre dans un bâtiment, c'est l'ascenseur. En mettant ces éléments en premier plan, la ville a donc un impact non négligeable sur le développement de maladies cardiovasculaires et de nombreuses maladies chroniques.

On peut ainsi voir la dynamique amorcée depuis maintenant près de 30 ans sur la piétonnisation des villes comme un effort significatif pour faire face aux nouveaux enjeux de santé aujourd’hui. Par exemple, les principes du design actif qui incite à l'activité physique, développés par la mairie de New York à partir des années 2000, sont devenus des préconisations usuelles qui alimentent nos démarches de développement durable. C’est l’idée d’une ville stimulante qui a fait son apparition. Les enjeux sanitaires dominants liés à l’aménagement urbain ne sont alors plus des phénomènes aigus, des maladies qui frappent de façon violente : ce sont au contraire des maladies chroniques, inscrites dans le temps long. On passe d’une stratégie visant à guérir la maladie à une stratégie visant à la prévenir au maximum, puis à continuer à vivre dans les meilleures conditions si elle fait son apparition. C’est l’émergence d’un urbanisme préventif et adaptatif.

Quels sont les nouveaux enjeux aujourd’hui ?

Pour l’urbanisation future, comment répondre aux grands enjeux écologiques, et maintenant microbiologiques, avec la réémergence de grandes épidémies ? Quel urbanisme pour répondre aux enjeux de vieillissement des populations et de dépendance, ce « papy-boom » auquel nous sommes déjà confrontés ? C'est une question sur laquelle on se penche à la fondation, en se gardant bien de proposer une solution hâtive ou unique. Une phase d’observation et d’introspection collective est indispensable. Réagir de façon trop vive et trop immédiate à une pathologie ne va pas nous emmener vers les bonnes réponses.

On voit bien que l’on s’oriente vers une définition de la santé de plus en plus large qui interroge les dimensions curatives, préventives et adaptatives. Elle ne saurait donc se limiter à la seule composante physiologique : il s’agit d’interroger également les dimensions mentales et sociales. Les liens entre le cadre de vie et la santé mentale constituent d’ailleurs un champ de recherche encore trop peu investi : c’est aujourd'hui, à mon sens, « l'angle mort » de la ville sur lequel nous devons progresser.

La notion de « santé collective » est également au cœur de nos récents travaux. Revenons à l’exemple de l’éloignement des centres urbains pollués et de la dépendance à la voiture. Penser les choses uniquement sous l'angle de la santé individuelle a conduit à des organisations urbaines très néfastes pour notre santé collective : l'étalement urbain, l'explosion des émissions de gaz à effets de serre, la prolifération d'autoroutes avec les nuisances acoustiques, etc. Ce sont des pathologies que nous avons nous-mêmes créées, mais motivées au départ par un souhait de s’éloigner de la pathologie, de se mettre au vert, un souhait d'une meilleure santé individuelle. Passer de la santé individuelle à la santé collective, c'est sans doute l'un des enjeux majeurs d’un urbanisme plus favorable à la santé. Pour cela, il faut prendre conscience du rôle des déterminants de santé, c'est-à-dire les facteurs globaux qui influencent positivement ou négativement notre santé.

Qu’est-ce qu’un urbanisme favorable à la santé ?

On estime aujourd’hui que 70 % des déterminants de santé sont liés à l’environnement, aux modes de vie et aux facteurs socio-économiques, et seulement 30% sont liés à l’accès au soin et aux facteurs génétiques (source : Bipartisan Policy Center Health Program 2012). L'air que je respire, l'eau que je bois, comment je me déplace et m’alimente sont autant de paramètres contenus dans ces 70%. Tous ces facteurs sont influençables à l'échelle de l'aménagement urbain, de la programmation et de l'architecture. Cette prise en considération des déterminants de santé interroge les grands équilibres écologiques, les modes de vie et les facteurs socio-économiques.

La responsabilité des acteurs de la ville est donc énorme sur la santé collective ! Le cadre de vie est véritablement à considérer comme un bien commun quand on prend conscience qu'il a une influence telle sur la santé collective des individus.

Parler d’urbanisme favorable à la santé, c'est ouvrir les yeux sur ces liens tangibles et leur donner une valeur accrue dans la pratique du projet : réunir les conditions pour développer un bien-être mental, physique et social des populations, mais aussi interroger en profondeur notre vulnérabilité, notre capacité d'adaptation face aux épreuves douloureuses qui s’imposent à nous. Un urbanisme favorable à la santé a ainsi pour vocation de prendre en compte, de manière globale, le plus amont possible, les grands enjeux de prévention, de guérison et d'épanouissement des populations.

Quels sont ces leviers d’action de l’aménagement urbain qui influencent la santé des usagers ?

Tout d’abord, évoquons à nouveau le design actif, c’est-à-dire l’incitation à l’activité physique qui reste un enjeu majeur (l’inactivité physique représente aujourd’hui la quatrième cause de mortalité à l’échelle mondiale). Différentes analyses menées par la mairie de Copenhague et plusieurs articles universitaires tendent à confirmer que la présence d’arbres le long des cheminements est le premier vecteur d’incitation à la marche dans l’espace public. L’adjonction de dispositifs urbains (mobilier, aire de jeu) permettant la pratique d’activités physiques et récréatives est bien sûr la première idée “réflexe” à laquelle on pense pour inciter à la pratique d’activité physique des espaces extérieurs. Mais une programmation généreuse de l’espace public en agrès sportifs n’offre pas toujours les meilleurs résultats sur le long terme (pérennité des dispositifs, dégradation, exclusion de certains publics, peur d’être vu...).

Paradoxalement, la présence de bancs réguliers sur les parcours piétons est sans doute l’un des dispositifs actifs les plus pertinents, car réduisant la pénibilité des parcours piétons pour les personnes fragiles dont l’activité physique régulière est un enjeu de santé majeur. La pratique régulière d’activités physiques pour quelqu'un atteint d'une maladie chronique va permettre de prolonger son espérance de vie en bonne santé et de réunir aussi des vecteurs de bien-être mental qui sont démontrés scientifiquement. Il y a donc nécessairement une dimension inclusive et qui vise à se placer du point de vue des différents profils d'individus qui composent la ville. Inciter à l'activité physique une personne vulnérable, ce n'est pas la même chose que pour un homme de 30 ans en parfaite santé.

À cette dimension inclusive, on pourrait ajouter le volet biophilique qui vise à tirer parti de notre connexion innée avec la nature (le terme biophilie a été inventé par le biologiste E.O. Wilson). En 1984, les recherches menées par Roger S. Ulrich, démontrent qu’après une opération chirurgicale, les patients des hôpitaux ayant une chambre avec vue sur des arbres guérissent plus vite et ont besoin de moins de médicaments contre la douleur que les autres. La présence implicite ou explicite de la nature est génératrice de nombreuses externalités positives sur les questions de santé. Dans un contexte urbain parfois atone, elle permet une connexion aux rythmes circadiens et saisonniers, mais également aux variables plus aléatoires et arythmiques de l’environnement naturel (bruissements de feuillage, chants d’oiseaux, ombrages aux motifs organiques). Mais là encore, cette démarche doit être menée avec subtilité. Ce n'est pas un petit bout de terrasse végétalisée en plus qui va avoir une influence significative sur la santé des individus. Il faut regarder les choses avec finesse, par exemple, en procédant à un échelonnage temporel des périodes de floraison qui permet à des populations vulnérables comme celles atteintes de la maladie d’Alzheimer de retrouver une signalétique sensorielle sur l'espace public.

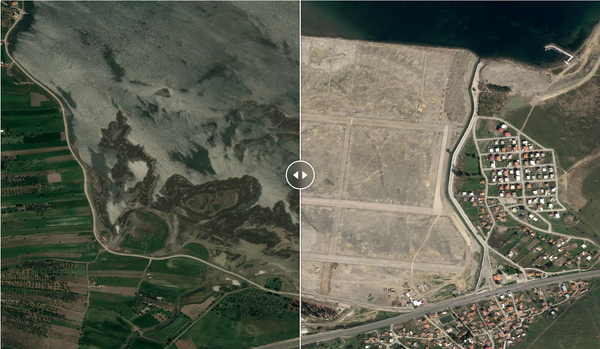

Sur ce sujet, on peut émettre certaines réserves quand on découvre tous ces projets de forêts urbaines dans les programmes de candidats aux municipales. Ces forêts urbaines sont plaquées comme une solution à tous nos maux (îlots de chaleur urbains, dégradation de la biodiversité), mais elles sont parfois programmées dans des lieux symboliques sans considérer la qualité du sol (ni même la disponibilité), la politique d'entretien de la ville ou encore les logiques écosystémiques locales. On vient ainsi parfois investir des milieux artificialisés avec de faibles épaisseurs de substrat là où on pourrait à moindre effort valoriser d’autres milieux en friche. Une nouvelle fois, la nature c'est bien, mais il faut savoir de quelle nature on parle !

Cette démarche santé se doit également d’examiner les opportunités offertes par les nouvelles offres de soins. De nouvelles structures sont amenées à se développer en lien avec l’évolution du parcours de soin territorial : maisons médicales de garde en cœur de ville, téléconsultation, hôtel hospitalier, équipements ambulatoires ou consultation de proximité, programmation hybride sur les thématiques du soin / maladies chroniques / bien-être. Dans ce nouvel écosystème, la question de la prévention et de la sensibilisation des personnes est à mettre au premier plan.

Nous pourrions revenir sur la crise que nous traversons actuellement : qu’est-ce que cela nous dit sur la façon dont est faite la ville aujourd’hui ?

Nous pensons qu’il est encore trop tôt pour tirer des conclusions de la situation actuelle. Nous sommes pour ainsi dire « rattrapés par notre sujet » et avons convenu qu’il fallait, à ce stade, rester dans une phase d’observation attentive. Il faut aussi réconcilier le temps court de la crise (et la rapidité des décisions qui l’accompagnent) avec le temps long du projet urbain.

La question n'est donc pas encore « c'est quoi l'urbanisme de l'après ». La première question à poser, comme vous le faites d’ailleurs, est bien « que révèle la crise sanitaire actuelle sur la ville de maintenant ? ». Je m'exprimerais ici de manière plus personnelle, de mon point de vue modeste de confiné. En soi, le confinement est pour moi l’expérience contrainte de la notion de santé collective évoquée plus tôt : l’idée que la santé dépasse l’échelle individuelle et dépend de notre capacité à infléchir collectivement nos organisations et nos modes de vie.

De manière plus générale, l’épidémie du coronavirus n’est sans doute qu’une manifestation isolée de la crise sanitaire globale et chronique que nous traversons. Elle révèle nos fragilités et est symptomatique d’une forme de carence pour penser les conditions de notre santé collective. La crise du coronavirus met en lumière de manière dramatique les profondes inégalités de santé liées à nos organisations urbaines contemporaines. Il est bien connu que certaines zones géographiques, pourtant espacées de quelques kilomètres, peuvent voir l’espérance des habitants et le risque de mortalité varier très brutalement. En région parisienne, l’exemple des stations du RER B donné par Emmanuel Vigneron est très parlant : en moins d'un quart d'heure de trajet, le risque de mortalité prématurée peut quasiment doubler selon que l'on habite une cité défavorisée ou un quartier chic. Ces inégalités de santé sont flagrantes et s'expriment également sur le cadre de vie en lui-même.

Aujourd'hui, malheureusement, on fait le constat que certaines populations particulièrement vulnérables sont aussi les plus touchées par le coronavirus. En région parisienne, le département de Seine Saint-Denis en fait partie. Il est caractérisé par un fort développement des maladies chroniques et une espérance de vie à la naissance parmi les plus faibles de France. L’accès au soin y est nettement inférieur en comparaison avec les départements limitrophes. Les taux de prévalence en obésité et en diabète sont parmi les plus importants d’Île-de-France. Certains territoires à proximité de l’autoroute A1 ou du périphérique subissent en plus une exposition élevée aux polluants atmosphériques ce qui est un facteur aggravant pour le coronavirus.

Le confinement se révèle également le démonstrateur des inégalités de santé liées au cadre bâti. Bien sûr, le confinement ne se vit pas de la même manière en fonction de la surface de l'appartement, du nombre d’occupants, de la présence d’un espace extérieur privatif ou même des aménités offertes dans un rayon de moins de 1 km autour du logement. La question de la dignité liée au cadre de vie et du mal-logement sont plus que jamais d’actualité. C’est une réflexion que nous menons depuis un an avec Emmaüs Habitat.

D’un point de vue plus expérientiel, cette période réinterroge la valeur de certains éléments du cadre de vie auxquels nous prêtons davantage attention. L'arbre que l’on aperçoit par la fenêtre et que l’on voit bourgeonner ou fleurir pendant cette période de confinement, il aura sans doute pris beaucoup plus d'importance qu'on ne lui en donnait avant.

Que nous inspire la vision d’une ville actuellement déserte sur la question de la santé ?

Ce qui est frappant, c'est que les villes sont surtout vides, non pas de piétons, mais de voitures. Il n'y a plus assez de voitures en circulation pour couvrir l'asphalte et on prend conscience par ce jeu de négatif photographique que la ville est habituellement occupée dans sa grande majorité par l’automobile. On le savait sans doute déjà, mais l’image a de quoi frapper notre imaginaire : dans certains quartiers, on prend pleinement conscience que cette place allouée à l’automobile est disproportionnée. Un proche me disait hier « Ce matin, j'ai entendu une voiture passer ». Habituellement, on ne les entend pas. On n’y prête pas attention, car c’est noyé dans un bruit ambiant continu. Aujourd'hui, on prend conscience qu'il y a une voiture qui passe, qu'il y a une nuisance. Cela devient un évènement isolé, là où avant c'était notre environnement général.

Les règles de distanciation physique ont externalisé les lieux d’attente ou de transition sur l’espace public. Quand on fait docilement la queue pour accéder à un commerce, qu'on est parfois à cheval entre le trottoir et la rue en ayant toutes les difficultés à respecter la distance de sécurité, alors on prend conscience de l'étroitesse du trottoir et de la faible place qui est laissée aux piétons sur certaines rues. Le trottoir n’est plus juste un espace de déambulation, c’est un espace de sociabilité qu’on prend le temps d’observer.

Je pense également à tous ces locaux d’activité vidés de leurs occupants le temps du confinement. J’imagine le spectacle de tous ces espaces de bureaux, ces tours de quartier d’affaires, ces plateaux en « open-space » qui sont aujourd'hui en grande partie inoccupés. N’apparaissent-ils pas également disproportionnés ? Le seront-ils encore plus demain, suite à l’adaptation à marche forcée de nos organisations de travail ? Des mètres carrés inutiles d'un côté, des mètres carrés plus qu'utiles de l’autre, il y a peut-être de quoi s’interroger.

Les observations et réflexions qui émanent de la crise sanitaire seront sans doute inspirantes pour faire évoluer notre pratique du projet urbain et rompre avec les modèles actuels linéaires de fabrique de la ville. Dans ces mêmes modèles, les déterminants de santé fondamentaux ne percolent pas, ils n’occupent pas une place fondamentale dans l’échelle des valeurs. À la suite de cette crise, il faudra peut-être également ouvrir la pratique à de nouveaux entrants : réunir les conditions pour que des acteurs comme des médecins, des épidémiologistes, des microbiologistes, des sociologues viennent altérer positivement le processus de fabrication de la ville.

Propos recueillis par Frédérique Triballeau / CC-BY dixit.net / mai 2020

Pour aller plus loin :

- Emmanuel Vigneron, Les inégalités de santé dans les territoires français, état des lieux et voies de progrès, éditions Elsevier Masson

- Fondation AIA, Charles Girard et Tanguy Le Dantec, Bien vivre la ville, et si la ville favorisait la santé et le bien-être, 2016

- Fondation AIA, Le grand âge : une vie à construire, 2016

- Fondation AIA, Simon Davies, Charles Girard, Tanguy Le Dantec et Xioling Fang, Bien vivre la ville : vers un urbanisme favorable à la santé, 2018